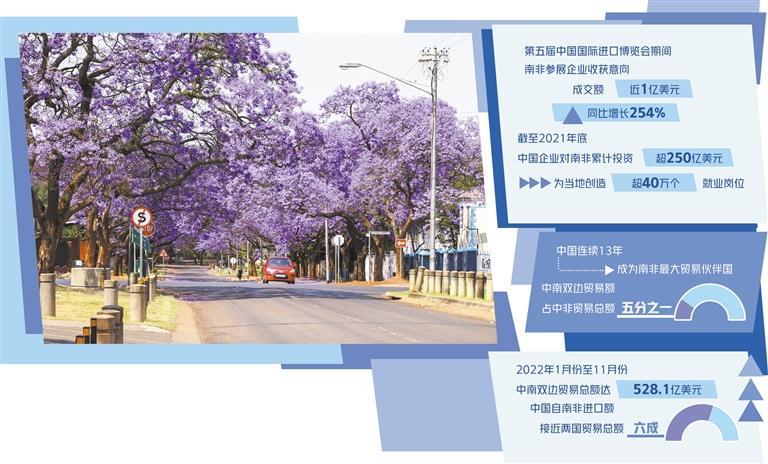

在南非行政首都比勒陀利亚,一辆汽车行驶在开满蓝花楹的街道。本报记者田士达摄

2023年1月1日是中国与南非建立外交关系25周年纪念日。25年来,中南友好关系不断深入,团结协作更加紧密,经贸合作广结硕果,人文合作异彩纷呈,中南全面战略伙伴关系不断朝更高质量、更广领域、更深层次迈进,发展成为中国同非洲乃至发展中国家间最重要和最具活力的双边关系之一。

20世纪90年代南非废除种族隔离制度后,中国与南非正式建立起外交关系。建交25年来,两国在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持,两国关系经受住了时间和国际风云变幻的考验,实现从伙伴关系、战略伙伴关系到全面战略伙伴关系“三级跳”的重大跨越。两国领导人保持着密切交流互动,为两国关系发展进行顶层设计和战略指引。

中国与南非同为世界上重要的发展中国家,两国友谊早已超越双边关系范畴。两国秉持相同或相近的发展观、安全观、国际秩序观,在重大国际地区问题上有着广泛共识。在联合国、二十国集团、金砖国家、中非合作论坛等国际组织和多边机制框架中,中国与南非是最亲密的合作伙伴之一,始终坚持真正的多边主义,团结协作、密切配合,坚定维护发展中国家正当权益和共同利益,协调各方共同推动世界经济包容性增长和国际秩序更加公正合理。

随着中南合作的政治基础不断巩固,两国的经贸往来也日益密切,成为中南务实合作的亮点。中国已连续13年成为南非最大贸易伙伴国,中南双边贸易额占中非贸易总额的五分之一。海关总署最新数据显示,2022年1月至11月,中南双边贸易总额达528.1亿美元,其中中国自南非进口额接近两国贸易总额的六成,南非农牧业、采矿业等支柱行业受益颇多。在2022年11月份举行的第五届中国国际进口博览会上,南非宝茶、红酒、芦荟胶等优质产品备受关注,南非参展企业收获意向成交额近1亿美元,同比大幅增长254%,为中南经贸合作写下了生动注脚。

在火热贸易往来的带动下,越来越多的中国企业到南非投资兴业,使“中国制造”更加贴近当地市场。中国驻南非使馆提供的数据显示,截至2021年底,中国企业对南非累计投资超过250亿美元,为当地创造了超过40万个就业岗位。中国企业为南非发展制造业带来急需的技术和资金,中国品牌的汽车、家电得以在南非完成生产,物美价廉的产品由此进入非洲寻常百姓家,两国产能合作实现优势互补、互利共赢。

国之交在于民相亲,密切的人文交流也为中南友好提供了丰富滋养。近年来,中南建立了中非间首个高级别人文交流机制,涵盖教育、文化、卫生、青年、妇女、智库等众多领域,人文交流进入全方位、多层次、机制化发展阶段。南非是非洲大陆设立孔子学院和孔子课堂数量最多的国家,已建立6所孔子学院和3个孔子课堂,“汉语热”在南非持续升温。南非也是吸引中国游客最多、与中国建立友好省市最多的撒哈拉以南非洲国家。

心合意同,谋无不成。回顾25年的交往历程,中南关系之所以能够行稳致远,是因为两国始终保持高水平的政治互信,坚持相互尊重、平等互利,通过务实合作给两国人民带来实实在在的好处。在两国共同努力下,中南关系已成为中非关系、南南合作和新兴市场国家合作的典范,具有重要战略意义和全球影响。

新的一年对中南双方来说都具有重要意义。2023年是全面贯彻二十大精神的开局之年,中国开启全面建设社会主义现代化国家的新征程,中国的新发展将为包括南非在内的世界各国带来更多新机遇。南非接替中国担任金砖国家轮值主席国,将通过一系列会议凝聚新兴市场和发展中国家共识,合力应对全球性挑战。在建交25周年之际,中南关系将掀起新高潮,中南互利合作定能产生“一加一大于二”的积极效应,为构建新时代中非命运共同体贡献力量,为全人类发展进步事业带来更多福祉。(本报驻比勒陀利亚记者 田士达)