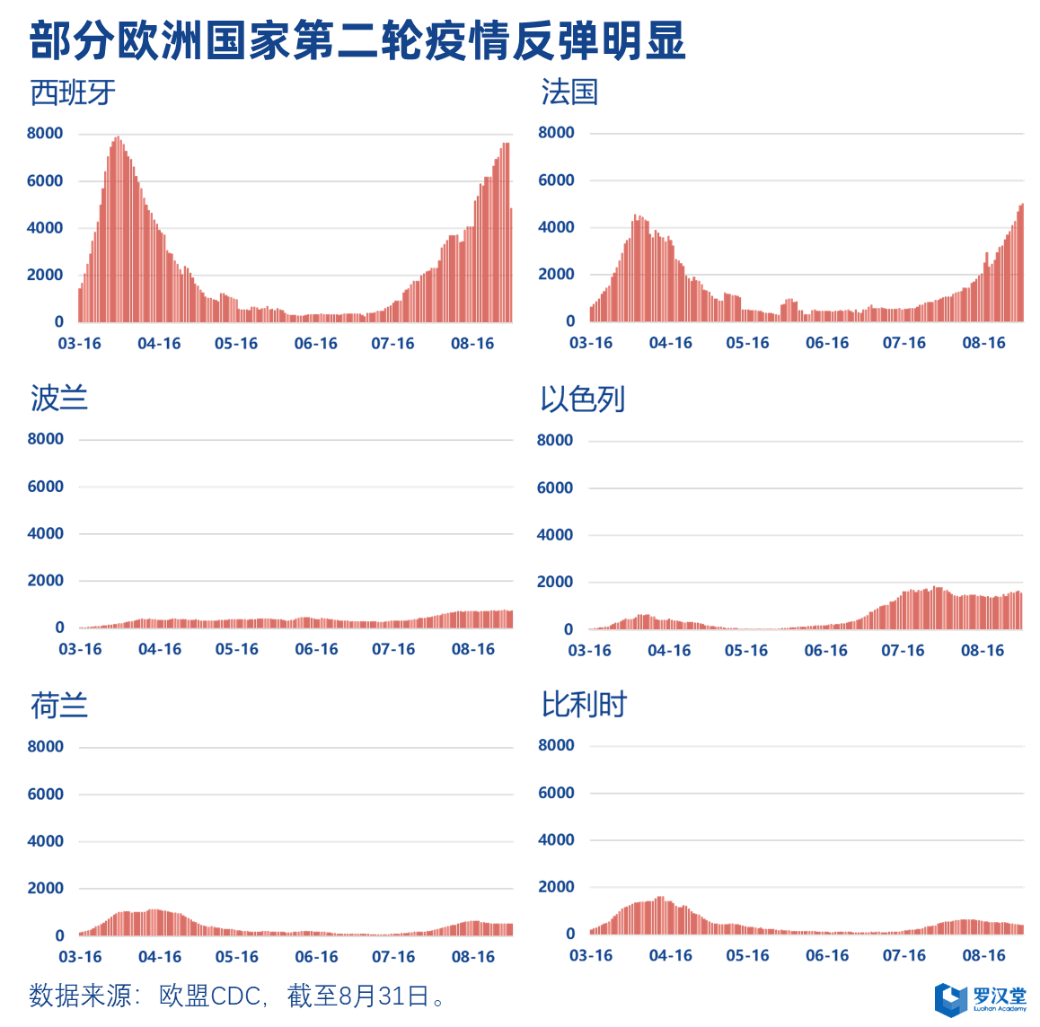

自夏季度假旅行季节高峰期以来,随着欧洲各国本地经济活动的重启和地区间人群流动的增加,大部分欧洲国家疫情状况开始出现反弹。过去一个半月以来,欧洲的确诊病例每周都在增长,目前每天新增近3万人。

截至9月1日,欧洲的总确诊人数约368万,超过全球确诊人数的1/7,死亡人数接近21万,占全球新冠死亡人数的近1/4。总病例中超过30%是7月份以后确诊的,目前这一趋势仍在延续。当地媒体普遍认为欧洲的第二轮疫情已经提前到来。分国家来看,西班牙和法国确诊人数达到了第一轮疫情最严重时期的水平,荷兰和比利时等国的确诊人数达到前一轮峰值的一半以上,而早先控疫较好的波兰等国的确诊人数显著高于前一轮疫情期间的水平。

第二轮疫情的真实严重程度远低于第一轮,仍需要对流感季节的疫情反扑加强准备

新冠病毒传染性之高异于其他冠状病毒,为监测和控制疫情带来极大挑战,早期检测和诊断能力不足以及大量无症状病毒携带者,造成各国官方统计确诊人数有较大规模低估。全球公共健康研究人员构建了多个统计模型,通过公开官方数据来推算某一特定时间不同国家实际病毒携带者人数。尽管看上去当前欧洲每日新增病例已经接近4月份最高峰,帝国理工大学、华盛顿大学健康测量和评估中心以及伦敦卫生与热带医学院等三个顶尖机构的模型均显示,截至8月下旬本轮疫情中欧洲的每日新增病毒携带者大约为第一轮疫情高峰期的10%。

主要原因之一是欧洲各国新冠病毒检测能力的提升,自3月中的每日不足5万增长到了8月下旬的每日近100万;同时,自5月份部分欧洲国家广泛实施了病毒携带者及密切接触者追踪,从而能较快确认更大比例的病毒携带者。在欧洲第一轮疫情的最高峰时期,每日新增病例(不超过35000人)仅为模型估计的实际病毒携带者的3-8%,而进入第二轮疫情较显著的8月份,这一比例为30-60%。

以疫情反弹严重的西班牙为例,官方确诊人数和模型估计的病毒携带者人数在第一轮疫情中差距非常大,在第二轮疫情中,随着确诊人数快速提升,尽管二者的差距依然较大,但模型显示截至8月下旬,西班牙的新冠病毒携带者人数比第一轮高峰期要低一个数量级。《经济学人》杂志统计了西班牙今年以来每周的额外死亡人数,也就是死亡人数和根据往年同期情况下预期死亡人数的差值,可以看到7月份以来的新一轮疫情导致额外死亡的水平也大约是第一轮高峰期的10-20%。

目前正在欧洲开始扩散的疫情,尽管与第一轮疫情不可同日而语,仍然是一个警醒,欧洲国家早先疫情减缓政策以“拉平曲线”为主,看似较成功但时效有限;轻视新冠病毒的传播能力只会导致更高反弹风险。这一轮疫情反复也加强了欧洲各国对病毒传播规律的理解,各国也开始尝试具有更高针对性的应对策略,实施的限制多数扩展到更小的空间范围内。8月份以来,欧洲多数国家已经重新实施对公共聚会的限制及一定程度的宵禁,少数国家例如奥地利恢复了在超市等公共场合佩戴口罩的强制要求,另有部分国家开始要求对疫情反弹最严重的国家,例如西班牙,实施有针对性的旅行限制措施。

世界卫生组织(WHO)近期警告说,随着疫情演化,即使有了疫苗,新冠病毒也可能永远不会完全消失。流感季节正在迫近,欧洲应对当前疫情的经验有助于各国应对疫情再次爆发,对于未来以更精准的手段和更小的代价与病毒长期共存也有重要的意义。

全球经济活跃度有所提升,疫情新增长点在南亚和欧洲

截至9月1日,全球总确诊人数接近2600万,死亡人数超过85万;每日新增确诊人数和死亡人数仍处于过去一个月来的平台期。南亚地区的每日新增确诊人数继续逼近拉丁美洲的水平。

罗汉堂的全球疫情经济追踪体系(PET)显示,截至8月28,在132个被追踪的经济体中,进入恢复期的为82个,比上周增加1个,另外49个国家仍处于应对或低谷期。恢复期国家的整体经济活跃度提升约0.4%,近两个月来首次超过95%;应对或低谷期国家的提升约为0.2%,达到92.8%。

分地区来看,除北美以外,全球所有其他地区的经济活跃度在本周都有所上升,撒哈拉以南非洲地区提升到了和东亚地区同等的水平,超过96%,南亚地区的经济活跃度也首次恢复到90%以上。(经济日报记者 徐惠喜)

(责任编辑:何欣)

手机看中经

手机看中经 经济日报微信

经济日报微信 中经网微信

中经网微信