编者按:

巴黎协定突出强调了技术的创新和扩散在实现2℃控制温度目标方面的关键作用。当前,新技术的研究和开发(研发)越来越多地呈现出全球化趋势,这一趋势下,研发不仅仅发生在传统的经合组织国家(欧洲、美国和日本)间的研发合作活动中,而且越来越多的欧洲跨国公司(MNCs)将创新活动迁移到了新兴经济体国家,如中国、印度和巴西。例如,在越来越多的外资研发中心设立在中国,似乎已经从2005年的700个增加到了2009年的1250个。另外,在由欧洲公司发起的国际研发合作项目中,中国和印度之间的合作研发专利的数量有显著的增加。

研发向新兴经济体国家迁移主要受两方面的驱动:一是,公司和行业积累的创新能力;二是,新兴经济体国家近几十年来在劳动力上的熟练程度和性价比的优势。目前,研发活动的全球化对涉及到的欧洲公司和产业、对欧洲东道国经济及其所在区域、以及欧洲乃至全球的可再生能源技术的开发和扩散的影响尚不明确。

联合国环境署(UNEP)和丹麦技术大学(DTU)联合推进的研究项目“绿色技术研发的全球化”——其属于“地平线2020” CARISMA项目[ 对CARISMA项目的了解请参见:http://carisma-project.eu/]的组成部分,形成了一份政策简报,该简报反映了对上述问题的回应。本文梳理了该简报所阐述的欧洲所面临的机遇和挑战,以及其应对建议。

表1 国际研发外包和在新兴经济体国家设立海外研发中心的定义

来源:Olsen (2006), Contractor et al. (2010)。

研发外包和离岸外包的机遇

对新兴经济体的研发外包和离岸外包对欧洲的跨国公司有如下利益:

* 提高生产力和创新业绩

* 降低创新活动的成本

* 经济增长和创造就业

* 获得多样化的知识库

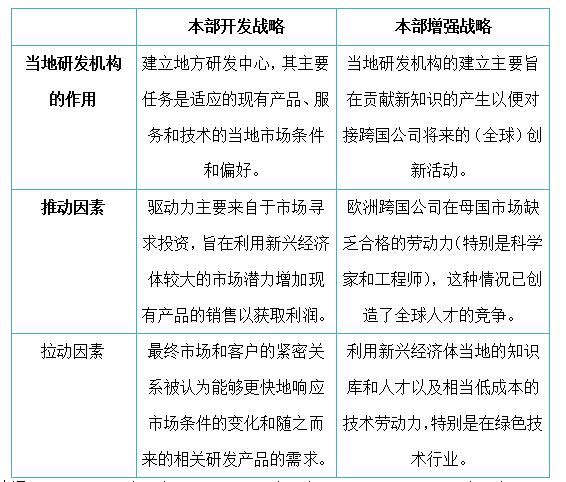

研发外包和离岸外包在维持欧洲跨国公司的竞争力优势方面发挥着重要作用。欧洲跨国企业普遍通过以下两种不同的策略在新兴市场投资研发活动,一是“本部开发战略”,二是“本部增强战略”。这两种策略的特点如表2所示。

表2 在新兴经济体实施研发投资活动的战略

来源:Lewin et al. (2009), Idea Consult (2014), Noailly and Ryfisch (2015)。

欧洲跨国公司通常给予当地研发机构的授权会随着时间推移而扩大,从开发战略走向增强战略,让他们执行越来越复杂的研发任务。在大多数情况下,当地研发机构一般无法参与全球前沿的尖端技术的开发活动,因为这些高精尖的活动是在欧洲跨国公司本国实施的。

这意味着,新兴经济体当地的研发机构主要实施中低端技术的研发,而欧洲跨国公司最具战略性的核心技术的研发活动是留在其欧洲总部进行的。

研发外包和离岸外包的挑战

对公司管理者的一大挑战是,需克服研发外包和离岸外包中不同类型的“隐性”研发成本。这些成本主要涉及管理全球分散的研发网络和活动,这很可能导致在生产能力和业绩方面比预想的产出要低。

对于欧盟层面及国家层面的政策制定者和规划机构而言,研发外包和离岸外包存在使欧洲跨国公司的母国的知识“空心化”的风险,从而会侵蚀传统的技术领导力地位,包括在绿色技术领域。

研发外包和离岸外包也有损于欧洲高技术的知识密集型(白领)工作机会,特别是在伴随着广泛的工作机会和停滞的工资而来的经济下行的时候。

最后,新兴经济体国家不足的知识产权保护制度也会减少欧洲跨国公司在这些区域实施研发外包活动的基本回报预期。弱的知识产权也会有增加新竞争对手的风险,这是源自新兴市场作为战略目标地,通过欧洲跨国公司所建立起来的全球知识网络,产生了知识溢出的效应。

克服挑战的建议

为了减少“隐性”成本,可以考虑一些政府资助的有关全球研发管理和海外营商的培训项目。

为了避免知识“空心化”和在欧洲与研发外包和离岸外包相关的知识密集型工作机会的丧失,可考虑的政策应当旨在增加欧洲东道国的科学家和工程师的供应量。例如增加技术教育的投资和公共资助研发项目。

政府协助跨国公司利用研发外包和离岸外包获益的另一些可选方式可以是,在新兴经济体内建立多种形式的当地的咨询和服务拓展机构,或是发展一些国家层面或欧盟层面的政策框架,支持欧洲的跨国公司在研发外包和离岸外包中获得更多的利益。

就知识产权问题,国家和欧盟的政策仅能起到避免新兴经济体的知识产权威胁的作用,某些程度的知识溢出对于欧洲跨国公司的研发外包和离岸外包而言很可能是难以避免的。

译自:2016年10月【丹麦】orbit.dtu.dk

编译:工业和信息化部国际经济技术合作中心 蒋佳妮

更多精彩内容参见“中国经济网-国际频道-国际IT行业资讯”

手机看中经

手机看中经 经济日报微信

经济日报微信 中经网微信

中经网微信

版权所有

版权所有